水木未来 2025年9月18日

01 颁奖及签约仪式

02 水木未来BIOHK分会场

数据即资产:

冷冻电镜构筑高价值 AI 蛋白结构数据基座,

驱动人工智能“新未来”

(1)AI + Cryo-EM 构筑高价值生命科学结构数据基座驱动人工智能“新未来”

在本次数据即资产:冷冻电镜构筑高价值 AI 蛋白结构数据基座,驱动人工智能“新未来”主题分会场的开场演讲中,水木未来(Shuimu BioSciences)CEO郭春龙先生为我们勾勒了一幅激动人心的未来图景。他指出,水木未来正致力于打造下一代生命科学基础设施——通过深度融合AI与冷冻电镜(Cryo-EM)技术,构筑前所未有的高质量、规模化生物结构数据基座。

水木未来已经大幅降低了结构解析的成本,更在持续地攻克当前AI制药面临的“数据饥渴”难题。未来,水木计划构建一个覆盖全球的千级至万级的智能电镜网络,建立超大规模数据库,旨在训练新一代AI生物大模型,最终让药物发现变得“Better, Faster, Cheaper”。

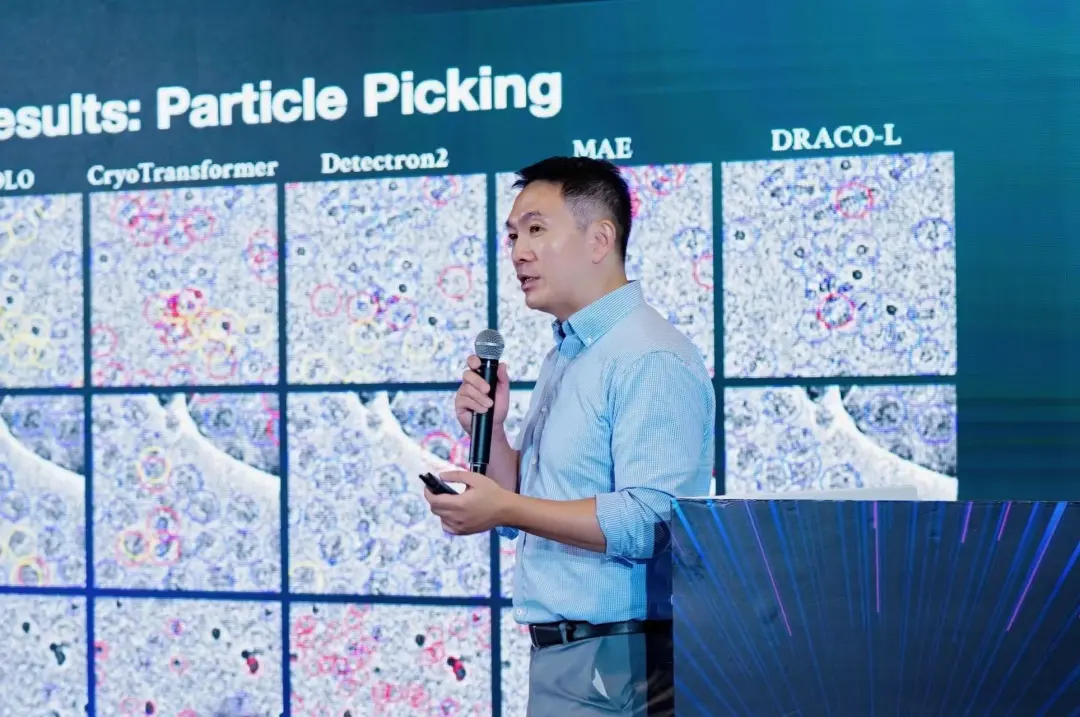

(2)专家视角:虞晶怡教授分享数据驱动冷冻电镜前沿,重塑药物研发新范式

在人工智能与科学发现深度融合的新时代,冷冻电镜(cryo-EM)正逐步从传统结构解析工具演进为新一代数据驱动的药物研发核心引擎。本次我们荣幸邀请到上海科技大学副教务长、信息科学与技术学院院长虞晶怡教授,就其前沿议题:Emerging Data-Driven Cryo-EM Pipelines for Drug Discovery: From AI-Ready Data Assets to Foundation Models(面向药物研发的新兴数据驱动型冷冻电镜流程:从可供人工智能使用的数据资产到基础模型)进行深度分享。

虞教授是计算机视觉、计算机图形学的专家,同时为美国光学学会会士(OSA Fellow)、国际电气与电子工程师协会会士(IEEE Fellow)及ACM杰出科学家。他系统的阐述了如何通过 AI-Ready的数据资产与冷冻电镜基础模型,构建端到端的自动化分析流程——从原始微图降噪,到近原子分辨率下的动态蛋白构象解析。演讲重点介绍神经辐射场、先进生成模型与多模态学习等创新方法如何协同赋能,实现对生物大分子高质量异质结构的高效与智能化解析。

除此之外,虞教授还展望了冷冻电镜基础模型与蛋白质语言模型、生成结构预测工具融合所形成的闭环研发系统,这一系统有望无缝集成数据采集、结构建模与湿实验验证,极大加速从基础科学研究到救命药物开发的转化路径。这一前瞻性框架不仅奠定了冷冻电镜作为下一代生物医学研究基石技术的地位,也为我们展示了人工智能赋能下结构生物学与药物发现的崭新图景。

(3)药企对话圆桌聚焦:人工智能与云战略如何重塑生命科学创新范式?

在由水木未来蛋白与电镜主任科学家吴杨宇博士带来的引导演讲中,他指出结构生物学与人工智能正处于历史性的交汇点。水木未来依托规模化的冷冻电镜数据平台,为下一代AI模型提供海量、高保真的蛋白结构数据,奠定科学发现新基础,显著加速药物研发的进程。

随后开展的圆桌对话以“人工智能与云战略:重塑生命科学创新范式”为主题,汇聚了来自晶泰科技的固态研发高级专家姚加、英矽智能大湾区负责人潘颖、百图生科技术有限公司香港创新中心负责人林熠溦以及字节跳动AI科学家王龙潇(Alex Wang)。

多位专家针对“何为高质量的生命科学数据”,嘉宾们指出应注重数据的可追溯性、分辨率与构象多样性;除此之外规模化和标准化对AI泛化至关重要。而从产业角度强调数据需科学可靠且能嵌入实际药物研发流程;此外,嘉宾也提出数据的结构化和AI可对接性才是实现闭环的关键,并特别指出需在保障数据安全与合规的前提下推进数据互联。

来自晶泰科技的固态研发高级专家姚加参与“何为高质量的生命科学数据”的话题讨论。

英矽智能大湾区负责人潘颖 (Frank Pun)提出数据的规范性、一致性和可验证性至关重要。生成式AI产生的新数据(如组学数据,新分子结构)需要依靠高质量的真实数据来验证其准确性,从而评估AI模型的实际效果。

百图生科香港创新中心负责人林熠溦女士指出结构化数据是探索生命科学的“地图”,生成数据需经实验验证。她将蛋白等结构化数据比作“乐高说明书”或“地图”,认为它们为AI大模型提供了清晰、精准的边界和指引,能将无序数据变为有序模型。

(4)政企对话圆桌会谈:共话AI与冷冻电镜基础设施,塑造生命科学新未来

在水木未来AI科学家刘海宾带来的主题演讲中,他指出,水木未来正携手全球顶尖伙伴,打造世界级AI×冷冻电镜数据基础设施。依托规模化冷冻电镜集群、自研国产设备和SMART一体化计算平台,公司实现了从数据生成、处理到建模的端到端智能化闭环。持续输出的高质量、标准化、规模化的结构数据,将大幅度加速AI驱动的药物发现与生命科学突破。未来三年,水木未来将构建安全合规的生命科学数据基座,共同开创AI For Science新纪元。

随后,会议进入以“人工智能+智能化冷冻电镜基础设施平台,为世界塑造未来生命科学产业”为主题的政企圆桌环节。本轮对话汇聚香港科技大学首席副校长郭毅可教授、北京生命科学研究所副所长黄嵩、香港生物科技协会副主席黄园、弗若斯特沙利文咨询有限公司执行总监周明子等多位跨界嘉宾,共同探讨如何通过跨部门协作构建支持生物医药创新的生态系统。

郭校长非常支持冷冻电镜作为数据基座。

AI for Science 并非全新概念,但其范式正在发生根本转变。此外,他也向我们举例说明,数据是国家的战略资源,需要优秀的科学家长期投入才能建立;评价科学家的贡献,金标准是对高质量数据的贡献,而不是论文。中国人要去做属于自己的BIOBANK,应该搞一个科学数据阅兵,把自己贡献的数据拉出来遛一遛。

作为第一个与水木未来合作的北京基础设施。北京生命科学研究所副所长黄松提在本次圆桌中向我们提出了“佛法僧”理念,用以理解AI驱动的科研基础设施。

佛(目标):指向明确的科学问题与研究方向;法(数据):高质量、结构化、可验证的科学数据,如同“经书”;僧(算法与人才):优秀的算法科学家与工程师团队。黄所长特别强调,科学数据必须保真、精准、可重复,每个数据都应有明确的实验背景与价值标注,从而构建国家级AI科研基座。他透露,北京市已牵头开展医疗AI示范基地,尝试打破“数据孤岛”。

从产业实践出发,直言目前AI在健康长寿领域应用仍面临挑战。

黄主席提出要实现AI健康干预,需大规模、多维度、带生物学标注的真实世界纵向数据集;既懂生命科学又精通AI算法的跨学科人才严重稀缺,“知识断层巨大,培养体系尚未成熟”。她呼吁政府、高校与企业共同推动数据基建与人才生态建设,构建可持续的协作机制。

可信数据是智能时代新“生产要素”。

周明子先生从投资与行业分析视角指出,我们已从“数字时代”进入“智能时代”,AI决策可信度大幅提升。他强调,高质量、可信赖的数据已成为核心生产要素,其价值远高于数据数量本身。构建“可信数据空间”、推动数据资产化与合规应用,将是释放科研AI潜力的关键。他还建议,中国应发力科研基础设施共建(如冷冻电镜平台),我们要通过自己的一个产品突破、技术突破,就是为了去打破,去实现一个核心数据获取效率的一个十倍、百倍的一个提升。

在“AI for Science”的浪潮中,嘉宾一致认为:AI正从辅助工具升级为科研创新的核心引擎,不仅极大提升效率,更重新定义科学发现的路径。高质量、大规模的科学数据被视为比算法更关键的基石,直接决定AI模型的上限。构建世界级数据基座,需采取“多元协同、分级开放”策略:基础数据开源共享,高价值数据在安全可控前提下有序流动。政府、学界与产业界应共同建立标准与治理框架。

以冷冻电镜为例,应推进“政—研—产”协同:政府政策支持与平台建设,科研界攻坚数据生产与方法创新,产业界推动应用与转化。

展望未来,AI将与冷冻电镜等高端设施深度融合,构建从数据生成到验证应用的全链条平台,显著加速新药研发与疾病认知,推动生命科学迈向精准化、智能化与全球化。

03 水木未来亮相BIOHK2025主会场

如今AI正深刻改变结构生物学,而这背后,其实是一场持续四十年的技术积淀。没有它,就没有AI在微观世界中的飞跃。

三大里程碑,奠定AI数据基石:

1975年,Joachim Frank 提出算法,首次实现从模糊的二维图像中重构出清晰的三维分子结构,奠定计算分析方法的基础。

1980年代,Jacques Dubochet 团队突破“玻璃化冷冻”技术,让蛋白溶液在电镜下保持天然状态,解决了生物样本成像的关键难题。

1990年,Richard Henderson 首次用冷冻电镜解析出膜蛋白在近原子分辨率下的结构,证明电镜无需晶体也能“看清”蛋白。

正是这些突破,让我们能够窥见生物大分子的精细三维结构,摆脱了晶体的限制。更重要的是——这段历史,实则是“生物学数据革命”的前传。这些通过实验验证的、高保真的、原子级别的结构数据,如今已成为AI驱动药物研发不可或缺的基座。

在本次BIOHK2025香港国际生物科技论坛暨展览会上,水木未来(ShumuBio)携全球领先的冷冻电镜技术与AI驱动药物研发平台重磅亮相,向业界展示我们在结构生物学与人工智能交叉领域的突破性进展。

我们依托规模化的冷冻电镜数据平台,致力于为科学研究与药物发现提供强大数据基座。目前已实现:

✅ 8个以上原子级分辨率结构解析

✅ 2000+高质量蛋白结构数据解析案例积累

✅ 最高可达1.4Å分辨率解析

✅ 1200+结构解析案例精度优于3.5Å

水木未来不仅提供“垂直高效的冷冻电镜与能量调控技术”,还推出“基于结构的理性设计与多维优化方案”,覆盖从靶点识别到候选化合物优化的全流程服务,助力创新药研发提效增速。

原文:点此查看